介绍公司的财务状况、产品研发进展和市场策略等内容。

我对2023年上半年的业绩做个说明。

还是分三个部分:一个是市场情况。

先说明一下总体情况。

首先还是要强调一下龙芯的初心使命:我们要构建第三套体系,破解“卡脖子”的问题。

CPU 和操作系统是整个信息产业的底座。现在全世界有两个底座:Wintel 体系(就是 Intel 加微软),AA 体系(就是 ARM 加安卓),由 X86 和 ARM 指令系统来支撑。我们国家正在大力发展这个底座,大家都知道“信创”,它的目的就是发展这个底座。

但是还有更底层的关键核心技术被“卡脖子”。比如说,ARM 最近推出了 V9 指令系统。在 V9 之前是 V8,对很多中国企业——尤其受到美国制裁的中国企业——就不进行授权。V9 指令系统对一个中国的企业不进行授权意味着什么呢?意味着如果是一个手机企业,指令系统停留到 V8 上,安卓上新的 APP 只要有一条 V9 指令,在 V8 的 CPU 上就跑不了了。随着时间的推移,越来越多的 APP 包含了 V9 指令,手机上就越来越多的 APP 跑不了,手机业务就会消亡。所以它非常重要。

美国商务部已经明确,ARM 最高端的 Neoverse V 系列的 IP,不给中国的任何企业授权。这就意味着什么呢?中国很多企业是用 ARM 的 IP,买 ARM 的 IP 来做 CPU。这意味着中国企业用 ARM 做 CPU 的性能,就比不上美国企业或者欧洲企业用 ARM 做的芯片了,我们的芯片性能就比不过他们。

还有芯片的生产工艺和材料设备,像光刻机不卖给中国,进行限制。这就意味着我们生产不了很高端的芯片。

我在屏幕上画了三张图,都是四个层次的。我们以 X86 体系为例,比如桌面应用、服务器应用、工控应用。应用下边是如联想、戴尔、惠普等很多整机企业,也有一些工控,用 X86 做工业 PC 的。整机和应用下边分别是 CPU 和操作系统。像 X86 体系里面,CPU 企业是 Intel、AMD,我们国内有些通过合资获得 X86 技术的一些企业。操作系统主要是 Windows 加开源 Linux。它下边还有核心技术,分别是 X86 指令系统——到指令系统就到底了——还有设计(主要是 Intel、AMD 他们做设计的 IP 核)。X86 一般都在境外工艺生产。

ARM 也是有这样一个体系,下边都有指令系统、IP 和生产工艺。

龙芯要做第三套体系,也是这样一个结构。在这种情况下,要逼着我们要将自主进行到底,要构建一个独立于 X86 体系和 ARM 体系的新型的信息技术体系和产业生态。

我们看第三个体系的这张图,就是要将自主进行到底:

一个是基于自主 IP 的芯片设计。龙芯设计的各种 CPU、各种 SoC,它的 IP 尤其核心 IP 全部是自主的,我们不买第三方 IP。马上就来一个问题:性能比得上引进国外的吗?

第二基于自主工艺的芯片生产。我们境内的工艺可以满足 CPU 研制的要求吗?

第三基于自主指令系统的软件生态。问题是基于自主指令系统的软件生态比得上 X86 和 ARM 的吗?

龙芯跟其他的芯片企业不同,非常重要的特点就是我们强调“三个基于”,一个目标就做第三套体系,就是我们的图上画的。现在有 X86 体系、ARM 体系,我们要做龙芯基于龙架构(LoongArch)自主体系。

经过这么多年努力,我们从 2001 年开始从中科院计算所做起,到 2010 年进行市场化运作,到现在这个体系基本形成。我们有指令系统,我们也能够在境内的工艺进行生产,形成了基于开源 Linux 的龙芯操作系统(就像统信、麒麟、欧拉、龙蜥,包括 OpenHarmony 这些),还有一些授权客户用我们的 IP 进行芯片设计。国内的整机企业也不少,PC、服务器整机企业,加上工控设备的企业。我们有信创的应用。我们这个体系也基本形成,只是每个环节都比较薄弱。

所以现在一个新的增长就是把这个体系做扎实。“十四五”期间我们叫做“启航新征程”。

2001 年在中科院计算所开始做龙芯 CPU,2021 年是龙芯二十周年,完成了“技术补课”:

系统掌握了 CPU 和操作系统关键核心技术;

CPU 通用处理性能逼近市场主流产品(CPU 是 5000 系列:3A5000、3C5000,2021 的时候我们用的词是“逼近”);

基于 LoongArch 自主指令系统基本建成基础软件生态(包括上游社区对龙架构的全面支持,包括国内的操作系统企业的支持,包括像 WPS、微信、QQ、钉钉、腾讯会议这些国内基础应用的支持)。

基础软件生态基本建成,我们以这个为标志,我们认为到龙芯二十周年的时候完成了技术补课。“十四五”期间启航新征程:

一个是从技术补课到生态建设的转变;

第二是从政策性市场到开放市场的转变;

第三个是从跟随性发展的“必然王国”到自主发展的“自由王国”的转变。

这是我们在 2020 年末、2021 年的时候给自己定的“十四五”的三大目标、三个转变。

围绕这三个转变,我们有一轮新的三年转型。我们上一轮转型是 2013 年~2015 年,2013 年~2015 年的转型摆脱了对政府项目的依赖。现在我们面临着新的三年转型。

转型的背景是什么呢?我们 2022 年营收比 2021 年是下降的,这也是从 2013 年以来的第一次下降。我们刚才说了技术补课完成了,为什么这么说呢?

政策性市场可以支撑龙芯发展,但面临引进 X86 和 ARM 路线的激烈竞争。

另外,拓展开放市场困难重重,开放市场我们打不出去。这是市场方面。

技术上基本完成技术补课,指令系统、CPU、操作系统技术都完成积累。

2021 年的时候我们判断到有这样一个情况。转型的目的要摆脱对政策性市场的过度依赖:

在政策性市场,要把自主研发的能力转化为性价比和软件生态的优势。在政策性市场,大家都认可龙芯是“最自主”,但是因为龙芯是“最自主”的,所以龙芯的性能最低——好像就形成一种定式的思维——“因为我们中国人从头自己做,怎么做得过那些引进的 X86、引进 ARM 的性能呢?”同样也是因为龙芯“最自主”的,尤其龙芯用的是自主指令系统,而不是 X86、ARM 这样的所谓的“国际主流”指令系统,所以它的软件生态最差。好像成一个定式了,对龙芯来说是个“魔咒”。大家就觉得龙芯最自主,但是因为自主所以性能差,所以软件生态差。我们要把“自主”变成优势。

第二,希望到 2025 年(“十四五”的最后一年),我们开放市场营收占公司收入争取达到 50%,至少要达到 30%。这是我们要通过转型实现的目标。

我们制定的转型方针也是越来越明确——八个字叫做“点面结合、纵横结合”。

所谓“面”,就是持续通过政策性市场的带动,提高龙芯 CPU 的性价比和软件生态。龙芯是个生态企业,我们要做第三套生态。政策性市场带动下会帮我们发现问题,要持续地提高。

“点”就是结合特定应用需求,通过软硬件定制和芯片定制,形成局部的开放市场竞争力。我们就直接到开放市场去竞争,我们要收缩在特定的领域。我经常说就像毛主席领导的秋收起义,刚开始想打长沙没打赢,后来想打几个县城也没打赢,后来到井冈山就打赢了。找几个特定的市场,开放市场打赢几仗,应该完全是没问题的。面持续进步的同时要突破几个点。

什么叫“纵横结合”呢?

“横”就是龙芯继续以芯片销售作为主要的商业模式(我们是卖芯片的,我们不会跟我们的下游客户整机企业竞争)。这个过程中还要持续完善直销模式(现在主要是直销为主),也要探索一些渠道的销售模式。横方面也有改进的空间。

“纵”是在特定情况要通过解决方案销售带动产业链,克服产业链惯性甚至是重构产业链。可能有些时候人家不认可这个芯片在某个领域的应用,我得卖一阵子的整机给他看看,我这是有用的。甚至跟传统的整机企业在特定的情况下形成一定的竞争,让他认可龙芯在这方面是有竞争力的,再退回来做芯片卖芯片。否则的话,你拿着芯片求人家用,说我这个芯片挺好的,他本来就是现有市场的既得利益者,他凭什么用你的呀?我们要克服产业链惯性,同时要重构产业链(集成系统企业直接用白牌机,越过整机企业,就降低了系统成本)。龙芯还有基础版的操作系统,也不用找整机企业,也不用找操作系统企业,CPU 原厂跟系统企业直接对接。

我们新的转型方针就叫“点面结合、纵横结合”八个字(点面结合指的是研发)。

我们 2023 年底总结的时候,介绍了 2023 年总体的形势和工作思路,形成了 2023 年总体的工作思路:

2022 年起的三年,是龙芯公司从政策性市场走向开放市场的重要转型期(2022、2023、2024 三年我自己觉得就是重要转型期),一定要经过三年努力把它突出去,不要老被围在政策性市场里边。

2023 年是龙芯深化转型的关键一年。龙芯已经有很好的技术和市场积累,要选择突破口实现快速发展。

具体有这么几条:

坚持政策性市场和开放市场两条腿走路(龙芯过去主要在政策性市场)。

贯彻“平台为本、品质优先、纵深发展、重点突破”。

“平台为本、品质优先”指的是产品(为什么要做平台?像做 Wintel 体系一样,不是在别人的平台上做产品,我们要自己形成平台;品质优先大家都可以理解)。

“纵深发展、重点突破”:所谓纵深发展就是把已有的行业或者已有市场一定要做透,不能“猴子棒子”,这碰一下、那碰一下。我们原来的工作方针是“纵深发展、边缘扩张”,再慢慢地走向开放市场从边缘进行扩张。2023 年我们进行调整,这样的方法不好打,改成“重点突破”,就直接就像刘邓大军挺进大别山一样,直接就要找开放市场,不再是从边缘慢慢扩张。所以我们改了工作方针。

把自主化的优势转化为性价比和软件生态的优势,大幅提升龙芯 CPU 在政策性市场的竞争力。政策性市场不是说不要了,还是要大幅提升竞争力,提高它的市场占有率。方法就是自主化优势转化为性价比和软件生态的优势。一定要让大家认识到:因为龙芯是最自主的,所以龙芯性能最强,所以龙芯的软件生态最好。要做到这个样子。

采取灵活机动的战略战术,在应用比较固定或单一的行业终端、存储服务器、打印机、五金电子等领域,通过解决方案带动,形成开放市场性价比优势,打几场面向开放市场的“突击战”。行业终端、存储服务器、打印机、五金电子,大家可以想想都有个特点:比如存储服务器,一个软件搞定,就做存储的,但是一个软件就够了。像智能门锁、跑步机、电动工具,这些东西都是软件比较单一。按照龙芯的能力,容易做出性价比的优势。因为软件比较单一或者软件比较固定,只要把性价比做好就行了。性价比做好,我比其他国内芯片企业至少有一个优势:我不用花钱买 IP,我的所有 IP 都自己做的,攒芯片攒起来比别人快,自己做的 IP 自己熟,而且省了很多钱。

在提高性价比、完善软件生态、重构产业链三个“方程式”上持续发力。到 2021 年的时候,我们总结出来,我们只要解开三个方程式(一个是软件生态,一个是要重构产业链。为什么要重构产业链?其实当年 Intel 打败 IBM 并不是 Intel 性能比 IBM 强很多,其实还弱很多;ARM 后来打败了 Intel 也是靠重构产业链,并不是说 ARM 找了个芯片,跟 Intel 比着卖给戴尔、卖给联想)。我们就在这三个方程上持续发力,实现研发和市场迭代的进步。

政策性市场和开放市场互相促进,人均(营业)收入大幅提升的龙芯高质量发展(我们要强调人均(营业)收入),拉开“十四五”后期爆发增长的序幕,迈出构建自主生态的坚实步伐。

以前跟大家报告过,我们希望 2025 或者最晚 2026 年,龙芯会迎来新一轮的爆发增长(所谓爆发增长就不是百分之几十的增长)。

前面跟大家报告了龙芯总体情况、做第三套生态的目标,我们现在处在非常重要的三年转型的攻坚时刻、2023 年的总体的工作思路。

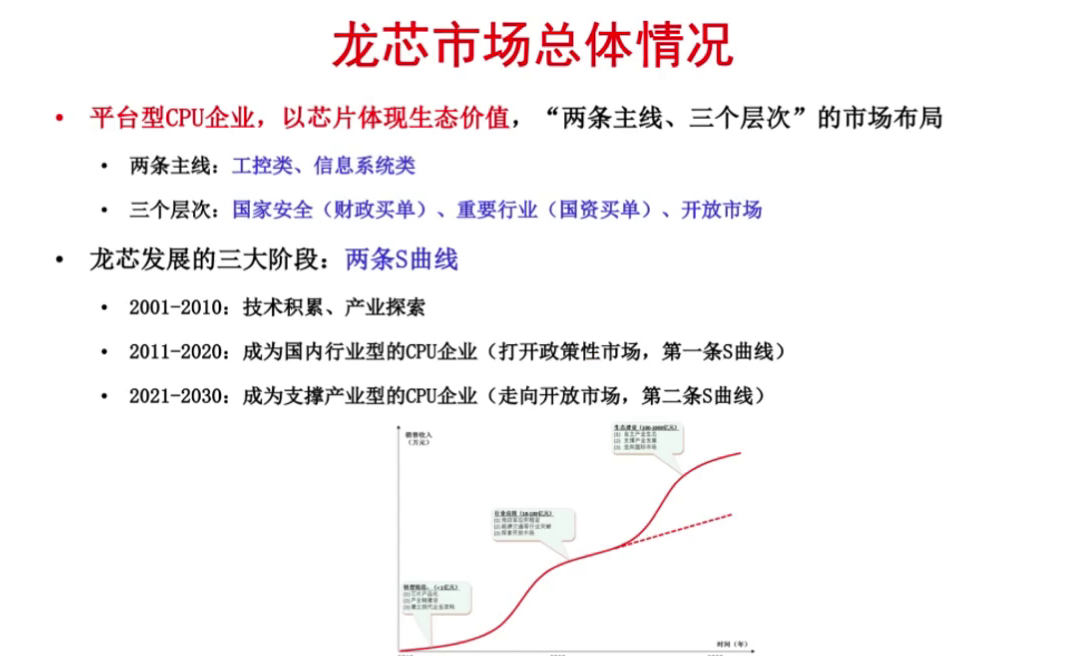

下面跟大家报告一下市场情况。我每次都要讲,我们还是平台型 CPU 企业,以芯片体现生态价值。

两条主线,三个层次市场:

两条主线就是工控类和信息系统类。

工控类和信息化都是分三个层次:

一个是国家安全方面(大家可以简单地理解为财政买单的市场),财政买单市场对国家安全是最重要的市场;

重要行业(能源、交通、金融,是国资为主的);

开放市场。

三个市场要推进。

龙芯发展三个阶段,我画了两条 s 曲线:

从 2010 年走向开始市场化运作以来,要成为国内行业型的 CPU 龙头企业,打开了政策性市场,营收的量级就是十亿量级(十亿、几十亿量级)。即使政策性市场 CPU 全部给我,一年假设 1000 万片,一片卖 1000 块钱,也就是 100 亿(还要除以 1.13),但其实没那么多,政策性市场就这么多。但是 Intel 的营收是 700 亿美元一年。

第三个十年要走向开放市场,把第二条 s 曲线爬上去。否则我们就这么下去吧,这么下去就没出息,就只在政策性市场里边有点波动式的增长。还是我们现在一定要打开第二条 s 曲线。我想龙芯也是国内的自主 CPU 里边唯一一个往外打而不是往里打的芯片企业。

坚决的要往外打。

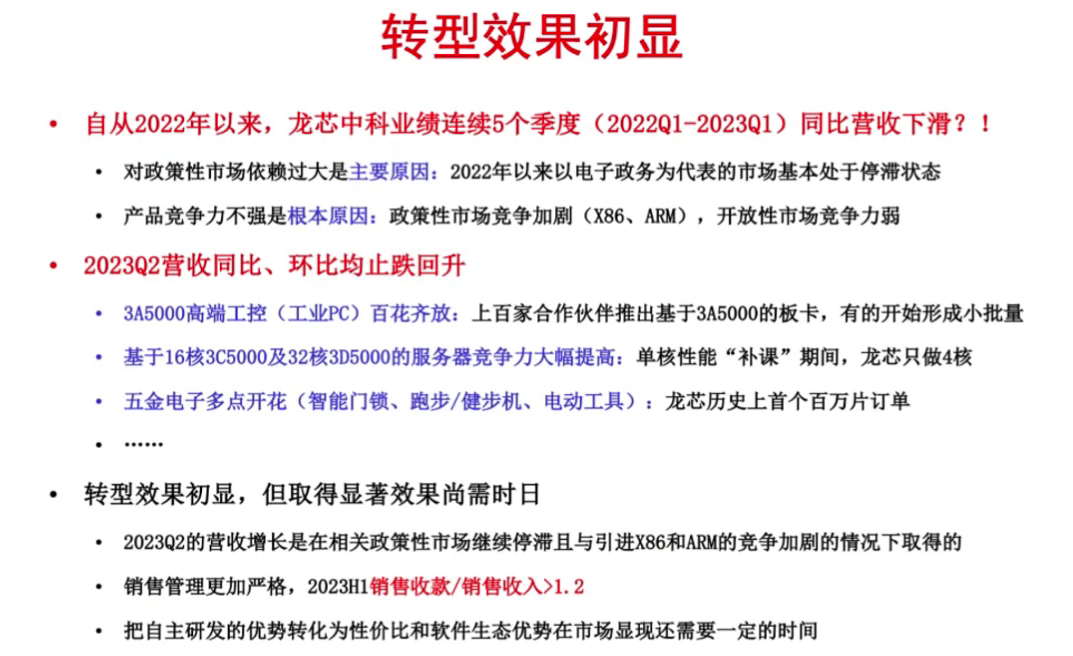

今年上半年的财务情况已经披露,但是上个季度跟大家报告的业绩说明会,我说过就二季度本身来看,环比和同比都是增加的。从 2022 年一季度以来,已经连续五个季度(去年四个季度还有今年的一季度),今年的第二个季度我们环比和同比营收都是增长的,大家一对比就看得出来。

毛利率有所下降(我待会儿还会进行说明),净利润也是下降的(我们上市的目的就是要加大研发投入)。

净资产收益率、现金净额、每股收益都下降了。

下面我针对具体的情况进行说明。我们分工控、信息化类和解决方案。

工控类营收下降了不少,毛利润率也下降了。一个是电力的发电领域,今年上半年比去年大幅提高(包括各种火电厂的改造等)。

信息化类芯片下降的比较多,还是因为电子政务市场继续停滞。

摊销占比很高,如果不含摊销毛利率一般会保持在 50%,会保持在 40%~50%,但是因为摊销比较高,所以利润率是下降。

二季度市场是开始回暖的,整机的库存积压开始消耗,整机卖的确实是多起来了。但是就像马路口红绿灯,绿灯亮了有些车往前走了,整机开始出货了,但是整机要把库存消耗掉,再来买我的新的芯片需要点时间,我估计有一两个季度的延迟。

- 解决方案是同比大幅增加。板卡和整机我们现在批量比较低,成本是比较高的(我们服务器在增加,板卡出货 1000 套和出货几万套的成本是很不一样的)。但这也是转型,我们要灵活机动,有些市场还没有完全对龙芯认可的时候。

我们要有些整机或者板卡的销售。

我自己判断转型的效果是初显的。到今年上半年的二季度,从 2022 年一季度以来(龙芯中科连续五个季度,2022 年一季度到 2023 年一季度是五个季度),营收同比是下滑的。分析它的原因是对政策性市场依赖过大,2022 年以来以电子政务代表的政策性市场基本处于停滞状态。我觉得根本的原因还是内因,外因都是通过内因起作用的,还是产品竞争力不强,这是根本的原因。一方面政策性市场竞争加剧,X86、ARM 都来了,本身的产品竞争力还比较弱,这是根本性的原因。

但是我们也看到,2023 年二季度的营收同比、环比都是回升的(2023 年二季度跟 2022 年的二季度比,跟今年的一季度比都是回升的)。有几个转型的好处已经看到了:

3A5000 的 CPU 在高端的工控(工业 PC)往高端走,百花齐放。3A5000 是在电脑里面用的,电脑里边现在的主力型 CPU,用 3A5000 真的够用了。有上百家合作伙伴推出基于 3A5000 的各种工业 PC 的板卡,有些开始形成小批量。工控领域要真的批量用起来是需要两三年或者三四年的。已经有上百家企业基于 3A5000 做工控的应用、高端的工控应用,他们研制的各种品类的板卡应该要两百套以上。研制过程中会形成了一些营收,但总体上,量起来是需要时间的。这个是标志着龙芯的工控从中低端向中高端发展。3A5000 的性能相当于第 3 代酷睿(Intel 公司的第 3 代酷睿),现在在工业 PC 里边大量用的是第 3 代酷睿、第 4 代酷睿。3A5000 有性价比的优势。在工控领域里面,如果 3A5000 去跟 Intel 的第 3 代、第 4 代酷睿比,这是个“面”方面的进步。

基于 16 核 3C5000 和 32 核 3D5000 的服务器竞争力大幅增加。过去龙芯只做 4 核,在 5000 系列之前我们只做 4 核。为什么只做 4 核?因为我认为中国的 CPU 跟国外的 CPU 性能,主要差距在于单核性能不行。核数多就好比我们中国人说“人多力量大”,核多就相当于我们的人多,但看你是什么人,一堆高中生多了有点用。所以我们一直只做 4 核。现在觉得 4 核做到 5000 系列,单核性能可以了。我们 3 个亿的营收里边有 1 个亿是跟服务器相关的营收(包括芯片、包括板卡),这也是平台型的进步。

五金电子领域(包括智能门锁、跑步机、健步机、电动工具,里边小电路模块),我们就做些小芯片,靠性价比、靠解决方案取胜。我们有首个百万片订单在执行。为什么选这么低端的呢?为国家服务习惯了,品质是第一位,责任是第一位,价格也是比较高的。我们要找一个领域,一分钱一分钱地抠成本的领域,要把团队的观念扭转过来。这真正是一分钱一分钱扣成本的,而且是瞬息万变,隔一个月可能价格就下来了。我们确实是打赢了。我刚才说了我们要找几个领域,要直接走向开放市场去要打赢几仗,这一仗看来是打赢了。我们会往高端走的。

我们调整了经营方针,从“纵深发展、边缘扩张”到“纵深发展、重点突破”,这是我们想突破的一个重点。还有打印机也是我们要突破的一个重点。找几个点直接突出去,但是取得显著的效果是需要时间的。

2003 年二季度的营收增长是在相关政策性市场继续停滞(并没有说政策性市场已经起来了,我们看到起来一些),而且是在引进的 X86、ARM 的竞争加剧的情况下取得的。但我们看到了一个良好的趋势。大家如果去看一下我们的财报,我们的收款/收入比是大于 1.2,就是因为我们觉得要严格销售管理。

我们把自主研发优势转化性价比和软件生产优势在市场显现,确实需要一定时间,而且我们现在转型本身也还在做。

但我自己觉得看到了比较好的趋势。

最后跟大家报告一下研发情况。

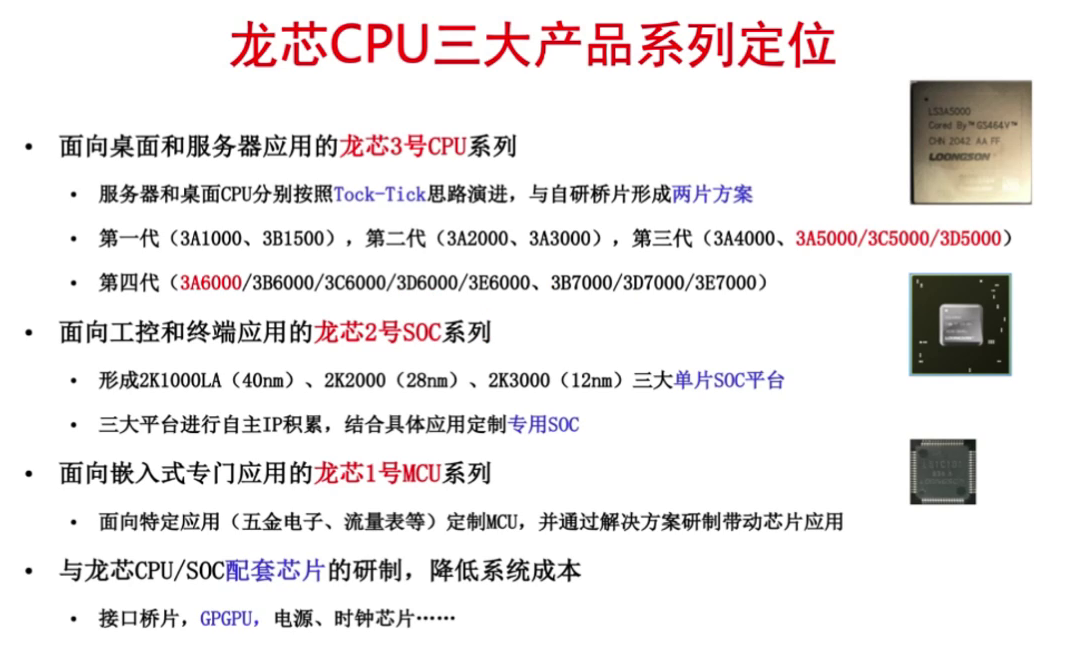

龙芯有三大系列产品:

龙芯 3 号系列叫 CPU。为什么叫 CPU 呢?龙芯 3 号系列的思路是沿 tock-tick 思路演进的(像 Intel 早些年的一样),tock 就是结构优化,tick 就是工艺改进。一个结构可以做两套工艺,一套工艺做两个结构。它要跟桥片形成两片方案,跟自研的桥片形成两片方案。所以每一代都有两款产品。现在在卖的是第 3 代的 tick 产品,就是 3A5000、3C5000、3D5000。第 4 代现在 3A6000 出来了,就属于还是这个工艺,要再做一轮结构优化(工艺不变做结构优化阶段),然后下面再做工艺改进。

龙芯 2 号系列面向工控和终端应用。面向工控和终端应用,它的思路就是:3 大平台通用型的芯片都做完,根据应用需求开始定制芯片,你需要什么就给你攒了(先把三个平台做完,然后根据需要攒芯片)。

龙芯 1 号系列叫 MCU(五金电子、流量表等等定制 MCU),并通过解决方案带动芯片的应用。

我们有一个原则,也是这么多年经验或者教训的总结:我如果不会做这个的解决方案,我就不卖这个芯片。比如说为了卖打印机芯片,否则我就不好卖;我卖 PC 的芯片;我卖智能门锁芯片,我自己必须会做智能门锁。

我们做跟龙芯配套的芯片:

我们也在做 GPGPU(像英伟达的这样图形加算力);

电源、时钟芯片自我配套。

它目的是为了降低整机成本。

自我配套之后,系统成本是最低,这样才能提高性价比。

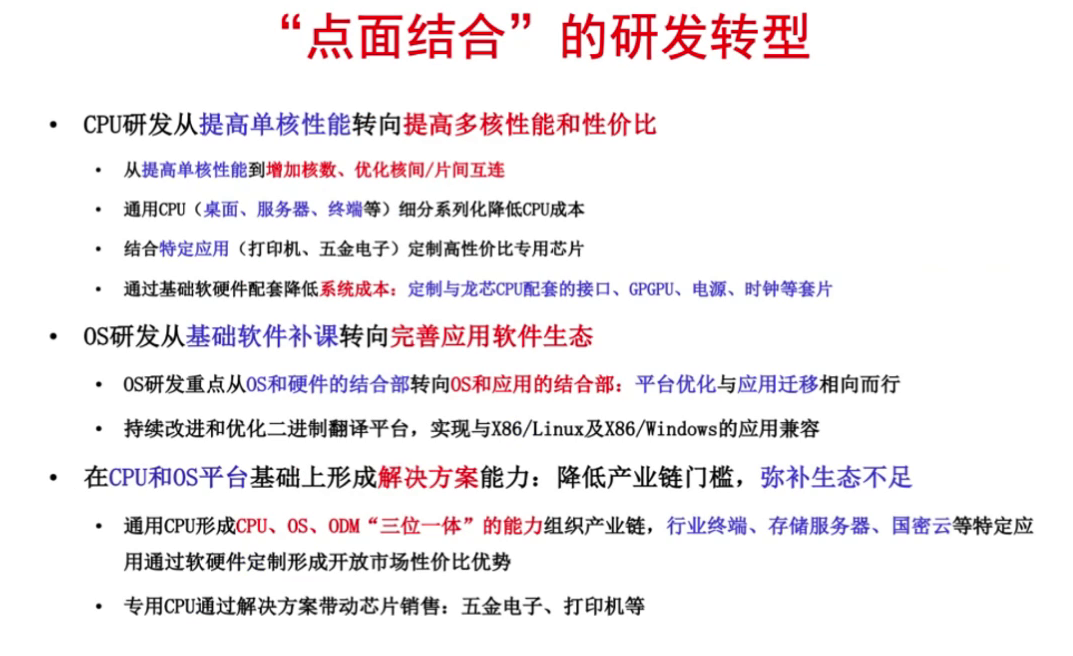

我们前面讲了研发转型,具体到研发方面有哪些工作在做呢?

CPU 的研发从提高单核性能转向提高多核的性能和性价比。具体有那么几个:

一是从提高单核性能到增加核数,尤其要优化核间或者片间的互联。我们终于开始除了 4 核以外,我们也做 32 核和 64 核。我认为我们的单核已经做的很好了,所以要增加核数了。但是核和核之间怎么互联好呢?片间、核间互联的好,这个相对容易一些。

通用 CPU 细分、系列化降低 CPU 成本。我们过去一个 4 核的芯片桌面也是它,服务器也是它。现在桌面有桌面的,肯定可以提高性价比。

第三点结合特定应用(结合打印机和五金电子,五金电子是比较广的面,电动工具、智能门锁等等),来定制性价值很高的专用芯片。

第四通过基础软件配套降低系统成本。要定制跟龙芯 CPU 配套的接口,桥片、GPGPU、电源、时钟等芯片,成本最低、性能最好。所以我们有 CPU,有 GPGPU 芯片、有电源、时钟芯片,每一个可能都不是最精的,但拼起来系统可以是最精的。CPU 的研发就是体现在这些方面。

操作系统研发从基础软件补课转向完善应用软件生态。我们觉得龙芯的基础软件补课完成了,下边瓶颈在应用软件。研发重点从操作系统跟硬件的结合部,转向操作系统和应用的结合部。

过去我们有自己的指令系统,我们要把操作系统迁到自主指令系统上来。操作系统非常复杂,包括浏览器、内核、JAVA 虚拟机、.net、图形系统都要迁到龙架构的平台上。我们管这个工作叫做操作系统和硬件的结合部工作。

现在要转向操作系统跟应用的结合部。操作系统上面跑很多应用,各种党政办公的应用,甚至各种工业应用(像我们用的 EDA 工具)。

平台优化和应用迁移相向而行:一方面我们不断的优化平台,一方面应用往龙芯上迁移。

支持应用迁移,平台优化一个非常重要方面,就是持续的改进和优化二进制翻译平台,实现与 X86 Linux 和 x86 Windows 的应用兼容。我们有个二进制翻译平台,可以把 X86 的应用直接在龙芯上跑(x86 的 Windows 的应用,比如说像 Photoshop 这样的应用或者各种游戏),直接在龙芯的 Linux 平台上要把它跑起来。这个要持续完善和改进,也取得了不少进步。

在 CPU 和操作系统平台基础上形成解决方案能力,降低产业链成本。CPU 和操作系统是个底座,这两个能力我们一直在形成,但是发现我们过去做板子做的不够好,做主板做的不够好,就引起一个问题:做主板的企业我们发现它可能定价偏高,定价偏高或者质量不满足要求就会影响整个市场销售。所以我们通过通用 CPU 形成 CPU、操作系统和 ODM 三位一体的能力(操作系统是微软,ODM 就是富士康)。我们过去发现不会做主板也很吃亏。我都会做但我不卖,我要通过这个能力来组织产业链。

行业终端、传统服务器、国密云等特定应用通过软件定制形成开放的性价比优势。你要是直接跟 Intel 比,那是有差距的。但是如果行业终端领域或者只做存储服务器(服务器里面我只做存储服务器,只有那一个软件),我容易优化的好,硬件定制、软件定制就有可能形成开放市场竞争力。

现在一般的国密云就是一堆服务器加上一堆密码机,龙芯 CPU 里面直接集成了密码算法,所以不用密码机就直接龙芯 CPU 长出来的就国密云。这就是特定的解决方案,有可能形成开放市场竞争力。

还有专用 CPU 的通过解决方案带动芯片销售(像五金电子、打印机芯片等)。

我们在研发方面说转型,结合到芯片研发。

结合到龙芯的研发工作,有这么几个方面的工作在做。

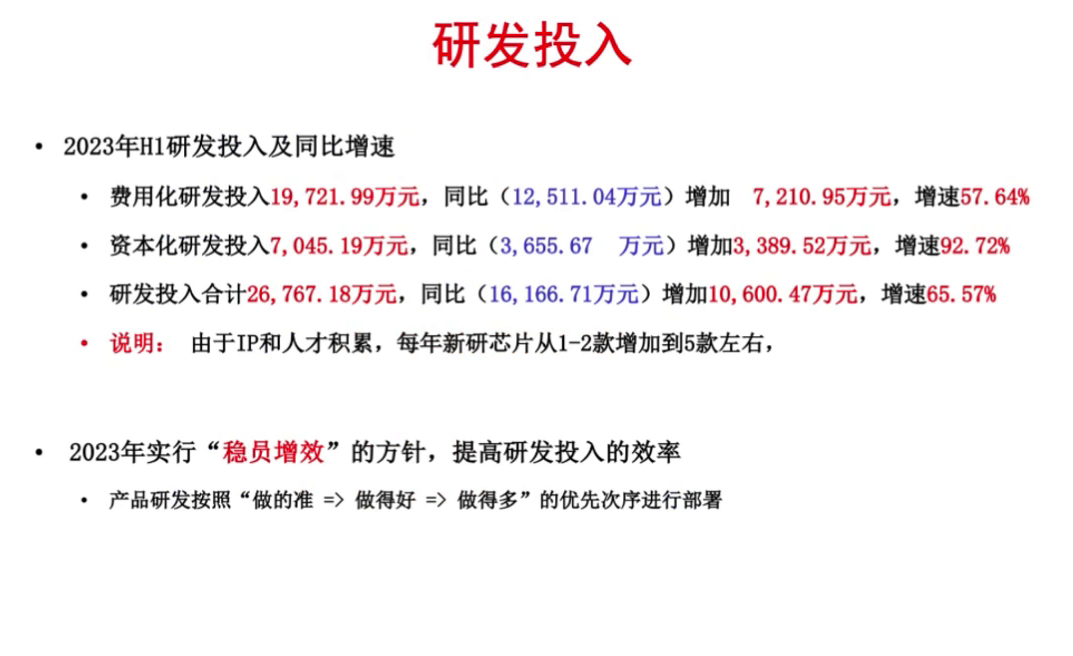

研发投入我们同比都是增加的,合计是增加了上亿元。我认为这是应该的,我认为也是我们的投资人期待的,我们上市融资就要加快发展。

由于 IP 和人才的积累,我们过去每年可以研发一到两款新的芯片(因为像桌面芯片是挺难做的,桌面、服务器 CPU 挺难做的)。但是我们现在有能力,现在每年新研的芯片(老芯片有些改版的不算)新研的芯片有五款左右(桌面、服务器的分开做了,桌面、服务器、笔记本的分开研发,过去研发一款啥都用,性价比就不够好)。

2023 年我们是实行稳员增效的方式,要提高研发投入效率(2023 年是稳员增效,过去一直是人员在快速增加的)。

产品研发首先是做的准(做出来要定义的很准,最好是对某个应用来说什么功能都有,但是一点都没浪费,这样才做的准)。我们觉得现在前面两个做得准、做得好。

开始慢慢往做的多走。

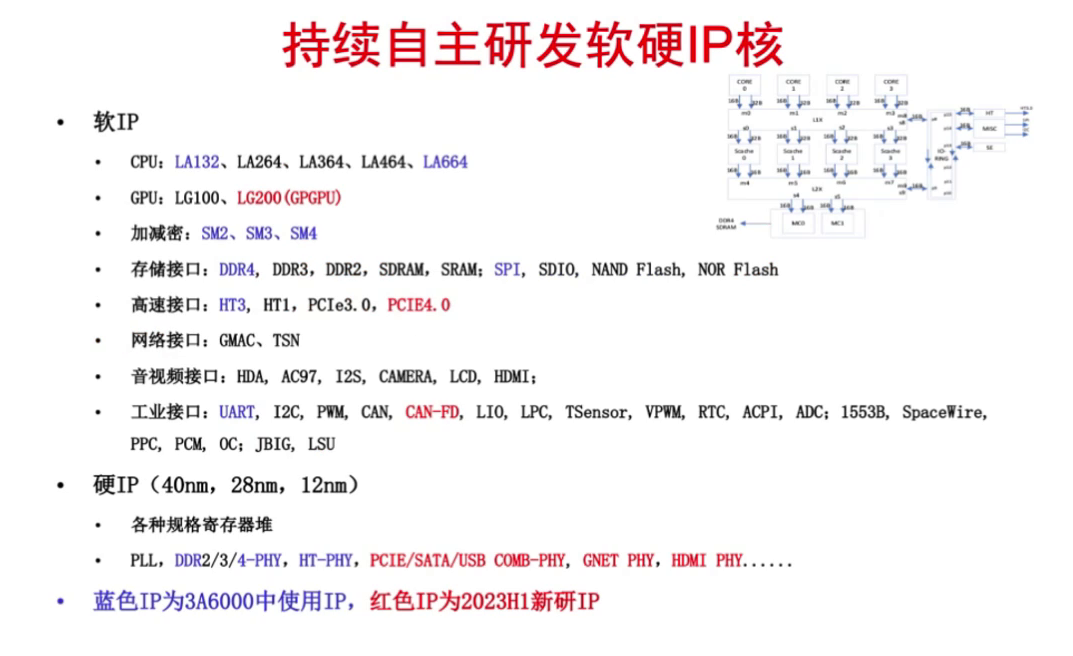

因为龙芯的 IP 核都是自己研发,我们今年上半年新研发了不少 IP 核:

首先 GPU 方面我们研发了 LG200(现在在用的是 LG100,是 GPU,只做图形加速)。这样的话使得龙芯的 PC 不用外接显卡了。主要的研发工作 LG200 就是 GPGPU,除了可以做图形加速(当显卡以外),还可以做通用的计算,还可以做 AI 加速。这个 IP 是今年上半年基本研发完,现在正在调试,马上有个芯片要用。

过去是 PCIE 3.0,现在升级到 PCIE 4.0。

工业里边原来有个 CAN 接口,CAN 接口提高到 CAN-FD 接口(工业里面用的非常多)。

还有 28nm 的一堆 PHY:PCIE/SATA/USB COMB-PHY、GNET PHY(以太网的)、HDMI PHY。

这里列的红色的是我们今年上半年新研的 IP 核。龙芯的 IP 除了个别以外(现在除了媒体编解码的那个 IP 是买的,高清、编解码那些 IP,就不做了,因为国内有些企业做的挺好的),其他 IP 都自己做,包括一个新的工艺的引进,所有的接口 IP、PHY 都是自己做。比如说买一个 PCIE 4.0 的 PHY 可能得上百万美元。

龙芯未来攒芯片会非常便宜,因为所有的 IP 都攒齐了。

这是 3A6000 的结构图,3A6000 里面用了这些蓝色的 IP。龙芯非常核心的一个就是 IP 的积累。有了 IP 的积累,性能可以做的比买 IP 的好,可以做的更快(因为 IP 自己做的熟悉,不用去跟买的 IP 还得看说明书)。

我们都是自己做的。

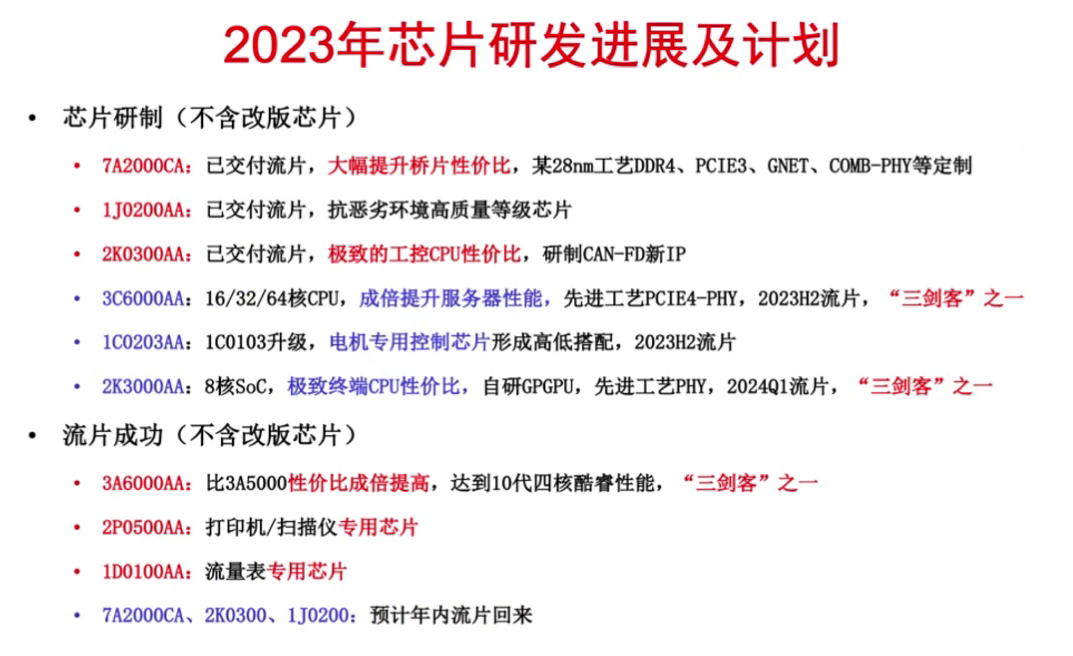

我们今年芯片研发的进展(有些芯片回来要改版一下或者产品化小改版):

我们有个 7A2000 CA(独显桥片里面集成了 GPU),跟龙芯 3 号系列做配套的桥片,会大幅提升龙芯的桥片的性价比,还可以大幅降低成本。这个是比较大的芯片,因为这个芯片里边我们要研制 DDR4、PCIE3、GNET、COMB-PHY 等等,很多 IP 的 PHY 都要重新定制。相当于我们在这个芯片上,集成了某工艺的所有的 PHY,把它放在一起流出去。它是含独显的桥片,它难的是 28nm,整个平台的那么多 IP 重新做。

还有个 2K300 已经交付流片,它在工控 CPU 里边达到了极致的性价比。我们在智能门锁这种很低端的地方开发产品,2K300 做出来之后,我相信在珠三角地区,跟国外的一些同类芯片比有极致的性价比(优势)。我觉得在工控领域可以直接开放市场。

3C6000、3D6000 是服务器芯片,要封装成 16 核、32 核、64 核。它会成倍地提高服务器性能。为这个芯片我们要做某个先进工艺的 PCIE4 的 PHY,我们今年下半年要流出去。这个服务器芯片,我们待会儿讲有个“三剑客”。龙芯誓词里边有一句话“十年利刃度清苦,一朝亮剑破敌阵”,我就希望这三剑客是能够破敌阵的,就性价比要非常高。

红的是今年已经流(片)出去了,蓝的是在研的。

1C203 是 1C103 的升级(电机专用的控制芯片)。1C103 是用在电动工具里的,它是有开放市场性价比的。我们还要给它形成系列,今年年内要流片。

还有一个 2K3000 是 8 核的 SoC,它是极致的终端 CPU 的性价比。它里面集成了自研的 GPGPU LG200,还有科学通用的计算算力。很多先进工艺的 SATA、USB、以太网等等的 PHY 都得做一遍。今年年底代码冻结,明年一季度争取流片,也是我们“三剑客”。这是通用型的。

芯片研制大概是五个半,我们过去一年确实只能研制一到两个。我们能力也有提高,有更充足资金,我们可以做 5~6 个。流片成功已经有三个了。

3A6000 比 3A5000 性价比是成倍提高,达到第 10 代 4 核酷睿的性能。它也是我们三剑客的第一个流片回来的芯片,我们也发了新闻稿。

还有个 2P500 是打印机、扫描仪的专用芯片。我们要有些点的突破,我们把打印机作为一个点,因为这个软件比较单一,比台湾企业肯定做的性价比更好。但(前提是)我会做打印机,我肯定要比他便宜的多了,因为软件比较单一。现在政策性市场,不少地方提出打印机主控芯片的自主化要求了。我们现在是作为平台型芯片是唯一的(有一个企业他自己做打印机的企业做芯片)。在政策性市场对打印机自主化,其他的打印机企业都用我们这个芯片。我们再磨合一两代要走向开放市场,全球开放市场要有竞争力。

还有一个 1D100 流量表专用芯片,我们觉得也是开发市场有竞争力的。

这是今年上半年三个芯片流片成功,还有前面今年上半年流出去的这三个芯片,应该今年下半年能够回来。老芯片的改版我都没在这儿列,因为有些老芯片要改一下,有些小问题要改版。

我们新研的芯片今年年内大概有五个半,回来的芯片大概也有五六个。我们已经形成了这个能力,而且有些是大芯片(像 3A6000、3C6000 都是大芯片,服务器芯片、桌面芯片非常复杂的,2K3000 是笔记本的芯片)。

我们为什么形成这样的(能力)?因为第一这么多年来我们攒了那么多 IP。过去自己做 IP 是负担,因为别人买 ARM 的 IP,买国外的 IP 拿来就能拼。我自己做 IP 很费劲。现在我们经过积累 IP 做齐之后,我现在比别人买国外的 IP 做芯片反而快了,因为 IP 自己做自己熟。

想怎么改怎么改。

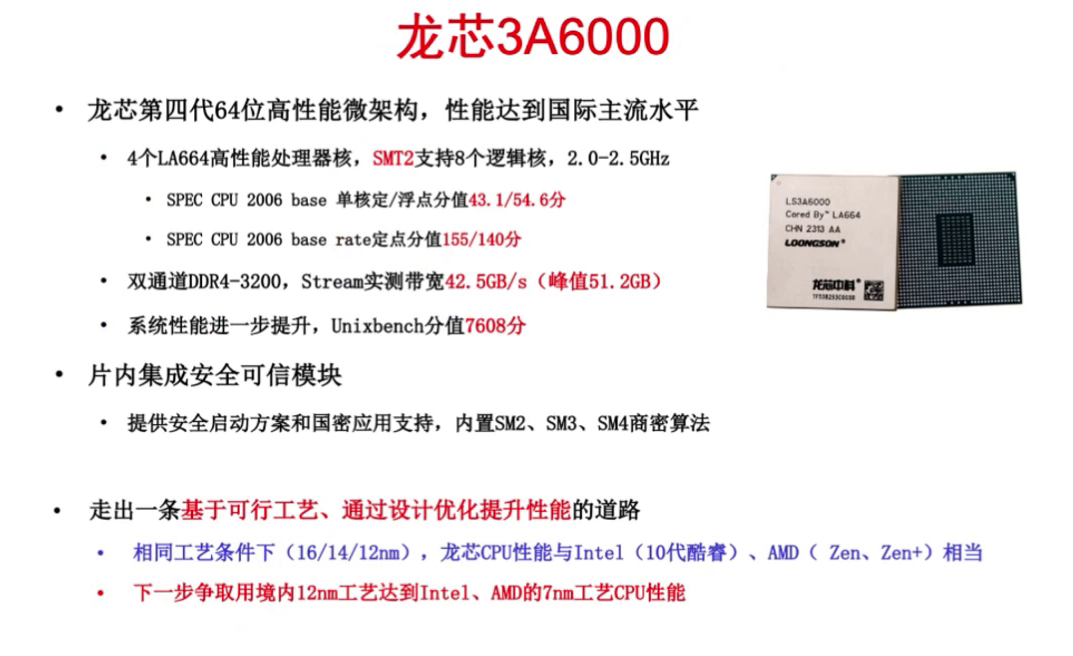

龙芯 3A6000 介绍一下:

是我们第 4 代 64 位高性能的微架构,性能达到国际主流水平。

我们 2021 年转型的时候,我们完成技术补课的标志是我们性能逼近市场主流产品水平(3A5000 相当于是第 3 代酷睿,3A6000 相当于第 10 代酷睿,Intel 2020 年推向市场的)。

它有 4 个高性能处理器核,尤其我们已经掌握了同时多线程技术(SMT,就一个核里边跑两个线程,没有切换的开销)。我们国内的所有做 ARM 芯片的都没有掌握这个技术,都是一个核只有一个线程。我们的服务器以后是 64 核 128 线程、32 核 64 线程,桌面 4 核也是 8 线程。Intel 和 AMD 同时多线程是标配了,我们掌握这个技术。

这里有一些跑分的分值。通用处理性能一般是看定点,SPEC CPU 2006 跑分单核跑分 43 分(定点 43 分,这个分很重要)。ARM IP 用相同工艺(用跟我一样的工艺),可能也就做十几分。现在我没有看到过 ARM 的 CPU 有超过 30 分的(我们国内的 ARM 的 CPU)。我们上一代 3A5000 是 26 分。这是单核单线程的分值。多核的分值 155 分也是非常高的,我知道我们国内有些用 ARM 的 IP 做的 8 核的还不到 100 分,但我们 4 核就可以达到 155 分。

这个芯片有很强的意义。我们的带宽高。做 CPU,内存控制器一定要自己做,因为数供不上、指令供不上是 CPU 最大的瓶颈。我们是双通道 DDR4-3200,它的理论带宽分值是 51.2 Gb/s,每秒可以传输的数。我们实测的可以做到 42.5 Gb/s。这个性能、这个分值是世界领先的。也就是说 Intel、AMD 的 CPU,它如果也是 DDR4-3200 双通道,它测不出这个分值来。我们为什么能够性能高?就是因为我们内存控制器也做了十几年了,我们的效率高。

我觉得 3A6000 未来在中国信息产业历史上会有里程碑的意义,因为它走出了一条基于可行的工艺,通过设计优化提高性能的道路。Intel 的第一代 7nm 工艺是 12 代酷睿,我们看有没有可能还用这个工艺(比他落后一点的工艺),但是性能能达到他。我觉得如果有两年功夫应该可以做到。里程碑的意义就在这里。我们在设计方面跟他们比不差了。过去总是觉得在相同工艺下,我们比国外的差一点(好像中国人就是差一点),这个芯片我认为在中国信息产业历史上,我自己觉得以后会有它的地位的。

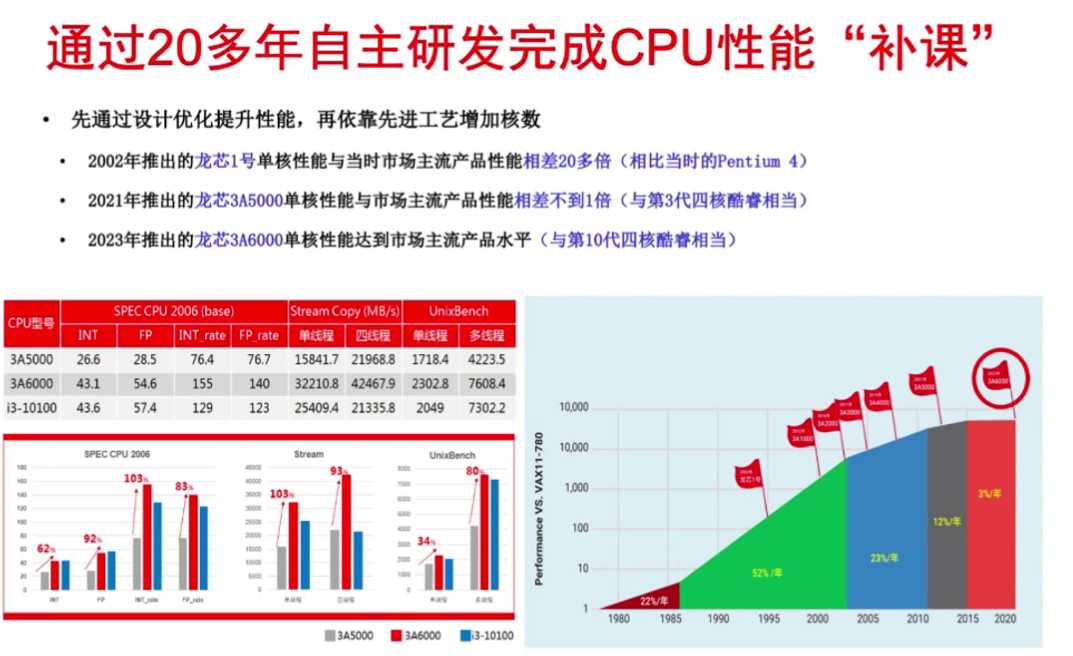

我们通过二十多年的自主研发积累是完成了性能补课。

这张是 CPU 性能提高图,这个我以前讲过了。我们从龙芯 1 号开始一步步爬坡,一直到 3A6000 把旗插到 2020 年。我们上一杆旗 3A5000 是相当于第 3 代酷睿(Intel 是 2012 年推出的)。

这张表是我们实测的性能。红色这条竖道是龙芯 3A6000 的性能(SPEC CPU 2006,这是单核的定点;还有 Stream 访存带宽)。蓝的这个就是 Intel 的第 10 代的 i3(Intel 第 10 代酷睿里 i3 是 4 核的)。我就不大好比了,我和 (4 核)i3 比。我们看到红的全面超过蓝的。大家说那你应该说比他高啊,但是我们实事求是地说,最重要的最难的指标是这个指标:单核的定点。单核的定点我们是 43.1 分,可以说基本相当。虽然其他的指标我都比他高,由于这个指标差不多,我们就说相当于它。我们不能说多核我比他高,最难的是单核的定点。单核是最难的,单核就好比我把孩子培养到博士毕业,培养成世界冠军那是难的;我生一堆孩子那是容易的。

灰色这条线是我们上一代产品 3A5000 的性能。我们跟 3A5000 相比,定点单核提高 62%、浮点(提高)92%,4 核对 4 核多核性能提高一倍。我就用这个核,我下一代的服务器性能可以提高一倍(服务器比较强调多核)。这是我们确实完成了技术补课。

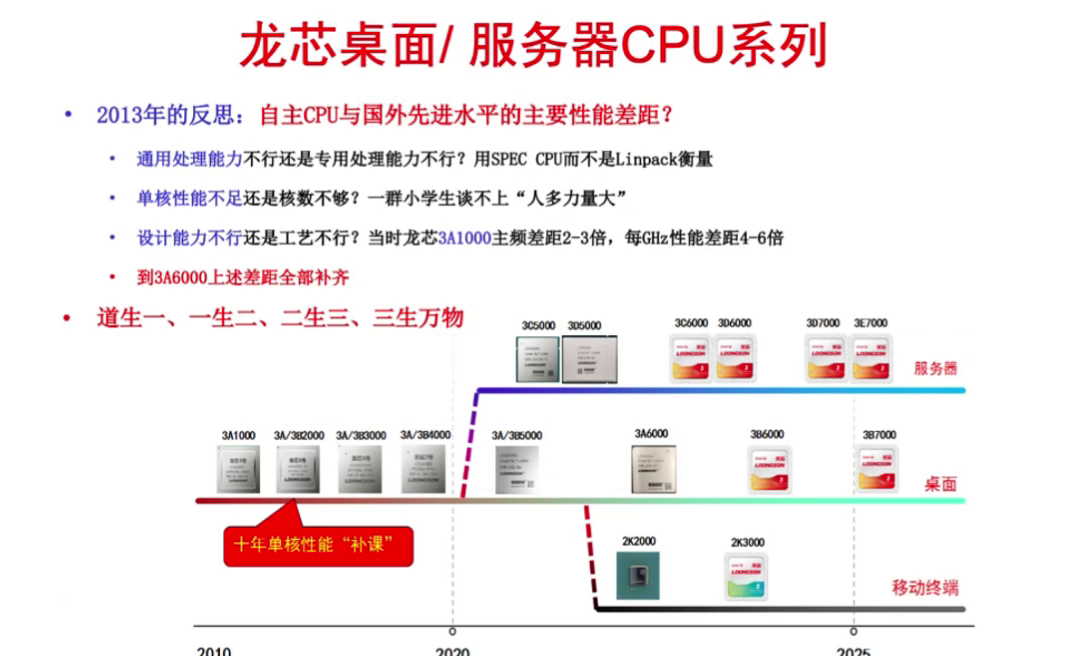

下边是桌面和服务器 CPU 的计划。

我们在 2013 年的时候(我是 2010 年开始从中科院计算所研究员下海来经营企业,2010 年~2012 年就走了很多弯路,比如说当时 Intel 做 4 核的时候我们就做了 8 核,发现我这个 8 核打开浏览器也好,打开 office 也好,就是干不过 4 核的)。所以 2013 年时我有个反思:我们自主 CPU 跟国外先进水平主要差距在什么地方?

是通用处理性能不行还是专用处理性能不行?答案是通用处理性能不行(它不是用 Linpack 来衡量的,而是用 SPEC CPU 这样的程序,大型的很多的程序来衡量的。比如说太湖之光做到过世界第一,那是专用的性能;AI 的计算也是个专用的性能)。我们缺的是通用处理性能。

第二我们是单核性能不行,还是核数不够?我们所谓很多核就是“人多力量大”,但一群小学生谈不上人多力量大。尤其对桌面应用来说,用户体验主要由单核性能来决定。服务器多核是有用的,但是也需要单核性能比较高。

我们设计能力不行还是工艺不行?我们 2013 年的时候,我们是 3A1000 的阶段,主频 1GHz 跟 Intel 比有两三倍的差距,但是相同主频下的性能我们有 4~6 倍的差距。

到 3A6000 上述差距全部补齐。所以我们 2013 年的一个认知,用十年的功夫把它补齐。

我们下面的计划,我用《道德经》里面的话:“道生一、一生二、二生三”。

我们十年单核性能的补课,我们花了十年功夫,到了 5000 阶段我们有 4 核,有 3C5000 的 16 核(两个封装在一起),从 4 核到 32 核、16 核到 32 核。

那么到 6000 阶段,我们桌面会有 4 核和 8 核,服务器 16 核、32 核还有 64 核。我们有移动终端的专用芯片。就分成三条系列并行地演进了。

过去龙芯服务器是市场没有的,因为我只做 4 核,服务器是需要多核的。现在我们开始把它分成三条线并行地推进了。也是为什么我们要研发的费用增加,也是为什么我们要上市。

我们觉得有了积累,我们要加大研发投入。

龙芯第 4 代产品(还是上一代的工艺,与上一代产品相同工艺进行结构优化),我们定义了“三剑客”,希望“一朝亮剑破敌阵”。我觉得等三剑客都做完就有一定的开放市场性价比的竞争力了。

第一个就是 3A6000(4 核 8 线程),我们这个 SPEC INT 2006 的分值是超过 40 分。Intel 现在主频比我高,但它每 GHz 性能也不比我高。下面我们要争取每 GHz 做到 20 分(主频还是没他高)。

下面我们是 3C、3D、3E 的服务器,今年下半年一定要流片。它是 16 核、32 核和 64 核,对应的 32、64、128 线程。相同核数性能成倍地提高(比 5000 系列成倍地提高性能)。我觉得如果是 128 核的话,SPEC 2006 定点分值可以到 2000 多分到 3000 分(大家可以稍微研究一下,3000 分还是挺高的)。

还有 2K3000(移动终端的 CPU,8 核 8 线程)。

我觉得这三个芯片如果都做完,我们在开发市场有点竞争力了。尤其是像服务器和终端(服务器软件生态壁垒不高都是 Linux,桌面是 Windows)。

2K3000 它是笔记本专用极端的性价比。

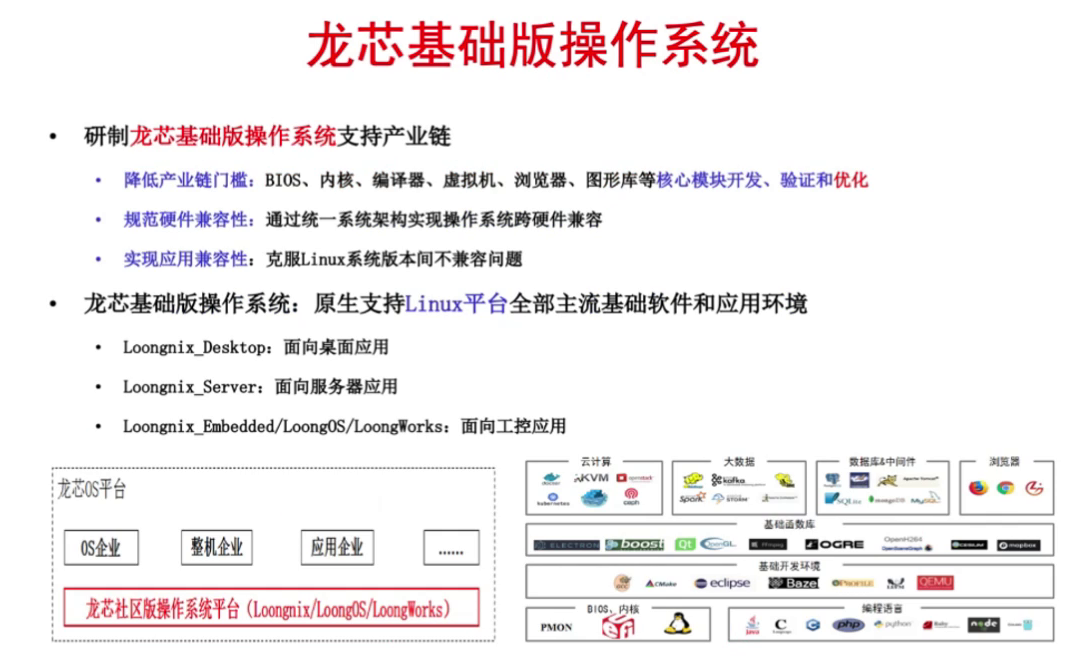

前面介绍的是芯片研发的情况,下面介绍一下基础软件研发的情况。

龙芯是做基础版操作系统,就像谷歌安卓一样,我要支撑产业链。

一是降低产业门槛:我们要做 BIOS、内核、编译器、虚拟机、浏览器、图形库等核心模块的开发、验证和优化。操作系统企业就是把各种包集成在一起呈现给用户,他不会做这些核心模块(国内的这些操作系统企业)。

规范硬件的兼容性,通过统一系统架构实现操作系统跨硬件兼容。比如从 3A5000 到 3A6000,我换了主板换了 BIOS,内核以上软件不用改的,拿去就跑就行了。我们 3A6000 有 SMT(通用多线程),内核要改一下可以提高性能,用新的操作系统的性能更高。

还要实现应用兼容性,克服 Linux 系统版本间不兼容问题(因为 Linux 不是 Windows,原来应用就不兼容)。

我们有三套:桌面、服务器和工控的基础版操作系统。

网络上都是开源的。

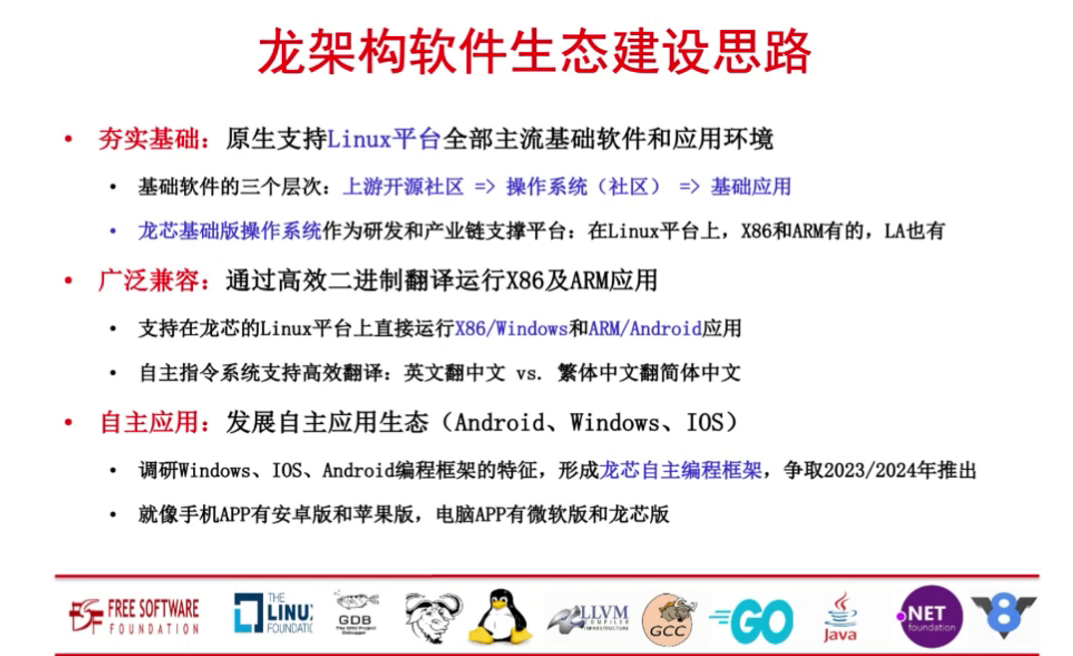

软件生态总体建设思路是三句话:

夯实基础:要原生支持 Linux 平台全部主流基础软件和应用环境。基础版操作系统要做到什么呢?在 Linux 平台 X86、ARM 有的,我们龙架构也有。这是夯实基础。

广泛兼容:通过高效的二进制翻译运行 X86 和 ARM 的应用。我们不仅要运行 Windows 应用,我们有一个优势:我们可以往里面加指令,把 X86 的应用翻成龙芯的二进制码(好比中文翻译英文,中文翻译英文很复杂,但是如果把它变成繁体中文翻简体中文,我们可以在功能上跟他做的比较接近)。只要认真地分析他的知识产权不侵权,我们就可以把它做的翻译起来很顺畅。这是龙芯的优势。

自主应用:就是发展自主应用生态。就像手机的 APP 有安卓版和苹果版。

我希望未来电脑的 APP 有微软版和龙芯版。

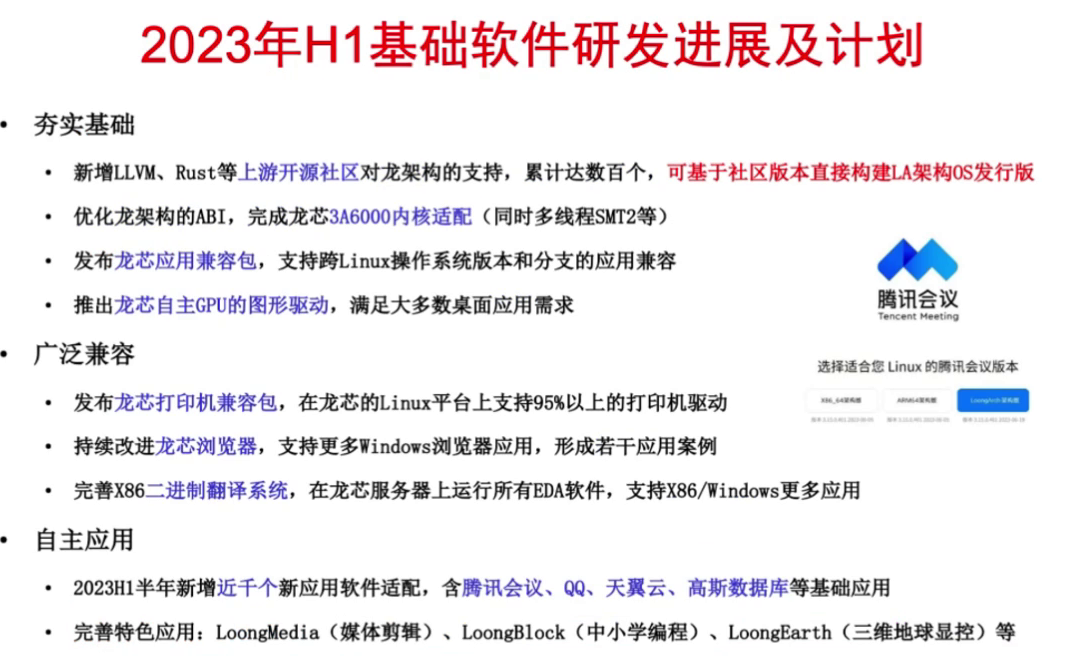

我们今年上半年,在这三个方面都取得了进展:

夯实基础:

新增了很多上游开源社区对龙架构的支持。开源社区里有上万个开源社区软件,跟指令系统相关的也就是数百个规模。现在我可以这么说:我们完全可以基于社区版本(国际开源社区版本)直接构建出龙架构的操作系统发行版。我认为这个事情也是有里程碑意义的(我刚才跟大家报告 3A6000 的研制成功是有里程碑意义的),这件事情做完也是有里程碑意义的。我们中国人推出了一个指令系统,在国际开源社区广泛接受。如果一个发烧友,完全可以基于国际开源社区软件,就构造出一个完整的操作系统。我记得我们是 2020 年 8 月份(那时候还没有 3A5000 的芯片,还没有龙架构的 CPU),我们开始弄了模拟器,开始构造这样的龙架构的操作系统。三年过去国际开源社区的开源软件,完全可以基于它构建出一个完整的操作系统(这个不像浏览器,云平台你都可以构建的出来)。

优化龙架构的 ABI,完成龙芯 3A6000 内核适配(因为每个核是两个线程)。

还发布了龙芯应用兼容包,支持跨 Linux 操作系统版本和分支的应用兼容(大家知道 Linux,每次一升级老的应用就不能跑)。我们提供这样的包,使得你操作系统升级之后保证老的应用兼容(甚至可以统信的应用在麒麟操作系统上直接跑,因为他们俩是操作系统不同的分支,CUDA 版本不一样)。

推出龙芯自主 GPU 的图形驱动,满足大多数桌面应用需求。我们自主研发的 GPU(自主研发 GPU 体现在自主研发的芯片里)要图形驱动它。现在龙芯的电脑上(3A5000、3A6000)加我们新的 7A2000 桥片,外面可以少插那块显卡了(显卡也得三四百块钱),降低了成本就提高了竞争力。而且这个 GPU 是自主研发的。

广泛兼容:

发布龙芯打印机兼容包,在龙芯 Linux 平台上可以支持 95% 以上的打印机驱动。所有的打印机都支持 Windows,但是至少有一半的打印机不支持 Linux。比如大家手中的 x86 电脑现在跑 Windows,你把 Windows 卸掉装成 Linux,还是你这台电脑至少有一半的打印机。但是龙芯通过二进制翻译技术,至少在龙芯的平台上可以认 95% 以上的打印机。如果是 X86 和 ARM 的 Linux 只能认 50% 左右的打印机。但只要龙架构 Linux 可以认 95% 的打印机,这是 LA 生态跟 X86 比形成的局部优势。

持续改进龙芯浏览器,支持更多的 Windows 浏览器应用,形成若干应用案例。我们中国的大量的信息系统、办公系统、各种业务软件都是基于 Windows 浏览器做出来的。在 Linux 系统浏览器上网银很多上不了。龙芯的浏览器是支持 Windows 浏览器大量的属性,所以用龙芯的浏览器使得我们用户就不用迁移,所有的网银都上得了。

完善二进制翻译系统,在龙芯服务器上可以运行所有 EDA 软件,支持了很多 X86 Windows 的应用。我们在龙芯服务器上可以跑 Synopsys、Cadence 和 Mentor 的所有软件(我们是龙架构,可以在龙芯上设计龙芯,就通过二进制翻译去走,因为是 Linux 到 Linux)。但是我们支持 X86 Windows 很多应用。这个平台还需要一年或者两年时间完善。我相信到今年年底在龙芯 3A6000 上,可以运行 Windows 行业相关的多数应用。再过一两年可以在龙芯的平台上运行绝大多数 Windows 应用,而且是很流畅的(安卓的 APP 所有的都要能跑,还需要点功夫,就是工程投入要人手)。

自主应用:

今年上半年我们新增了近千个应用软件适配。我们有很多合作伙伴都把应用软件迁到龙芯平台上来。有些基础应用包括腾讯会议、QQ、天翼云、高斯数据库等。我这里列了一个腾讯会议的截图:我们到腾讯的网站下载腾讯会议的应用,选择适合您的 Linux 腾讯会议版本(X86 的 64 位版本,下面就是龙架构的版本)。龙芯现在真正地形成了跟 X86、ARM 并列的三大架构之一,不管是在国际开源社区还是在国内基础软件界都形成为三大架构。

当然我们还有自己的特殊应用,比如说我们媒体解析应用(Linux 平台没有很好的媒体编辑器,有的也比较贵),我们龙芯就自己开发了一个,用它就可以编辑媒体。

还有三维地球显控等等。

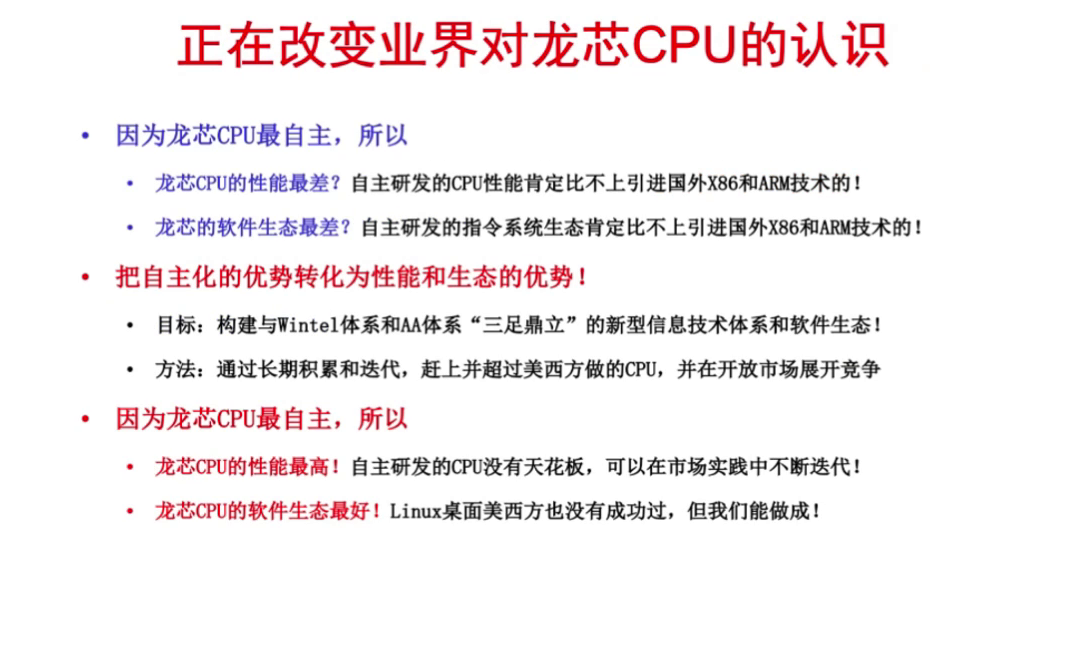

所以我们觉得今年上半年也很重要。我们正在改变业界对龙芯 CPU 的认知:

最早期的认识是:因为龙芯最自主,所以龙芯 CPU 的性能最差(因为自主研发 CPU 性能肯定比不上引进国外 X86 和 ARM 技术的);因为自主研发的指令系统生态肯定比不上引进国外 X86 和 ARM 的。

我们要把自主化的优势转化为性能和生态的优势。目标是要构建与 Wintel 体系和 AA 体系三足鼎立的新型信息技术体系和产业生态。

方法就是通过长期的积累和迭代赶上并超过美西方做的 CPU,并在开放市场展开竞争。我们是可以赶上和超过的(你不能光跟国内的几个 CPU 企业比来比去,你得跟他们(国外的 CPU企业)比,国内的就不跟你比了)。

所以我们正在改变我们业界的很多观念:

因为龙芯 CPU 最自主,所以龙芯 CPU 的性能最高(因为自主研发 CPU 没有天花板,可以在市场实践中不断迭代;引进 X86 的不可能超过 Intel 和 AMD;引进 ARM 的也不可能超过 ARM、高通、苹果;但是我们可以超过)。

所以龙芯软件生态是最好(Linux 桌面美西方也没有成功过,Linux 那么多年想打破对 Windows 在桌面的垄断,但是我们能打破,至少在 Linux 桌面领域)。

我们软件生态做起来比美国人的要好很多。

现在龙芯还是爬坡过坎的关键时候,就是最吃劲的时候,今年非常吃劲儿。我觉得过了今明年,龙芯性价比各方面的竞争力都会大幅提高,而且是在开放市场的竞争力。

行到中途须努力,攀登绝顶莫辞劳。还需要我们自己付出更加艰苦卓绝的努力,也需要各位投资人的坚定支持。

我就跟大家报告这么多,谢谢。